「技適マークがないと違法なの?」

「技適マークの対象商品は?」

「技適マークは輸入商品にも必要?」

スマホアクセサリーやガジェット商品などの無線機器に付いている技適マーク。普段あまり意識せずに、スマホや家電を使用している方も多いのではないでしょうか?

実は、技適マークはその商品が安全に使えることを証明する重要なマークなのです。技適マークがない無線機器で電波を発すると、電波法違反となる可能性があります。

そこで本記事では、技適マークの対象商品から、マークがない場合に想定されるリスク、マークの取得方法まで分かりやすく解説します。

この記事を読めば、技適マークに関する正しい知識がつきます。特に輸入販売事業者にとっては、法令を遵守しながら安全にビジネスを進められるようになりますので、ぜひお読みください。

技適マークの基礎知識

はじめに技適マークとは何か、対象商品や表示場所について解説します。

技適マークとは

技適マークは、無線機器が日本の電波法で定められた技術基準に適合していることを証明するマークです。

電波法は、無線通信で使われる電波が他の通信や機器に迷惑をかけず、安全に使われるように定められた法律です。この法律のもとでは、無線機器は技術基準に適合している証明(=技適マーク)がなければ、日本国内で使用することはできませんが、販売すること自体は可能です。ただし、販売後に購入者が使用した場合は電波法違反となる可能性があるため、注意が必要です。

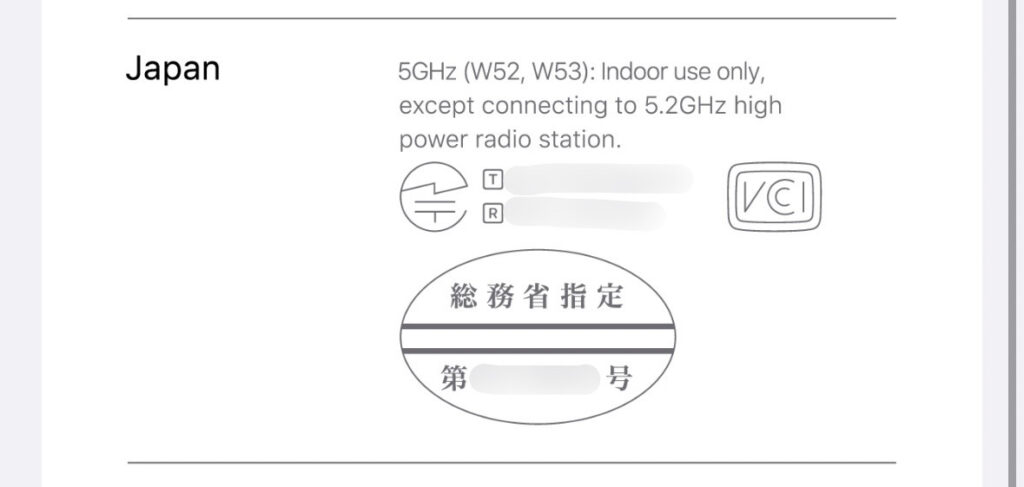

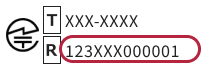

製品が電波法の基準に合うかどうかは試験機関がチェックし、合格した機器には以下のような「技適マーク」が付けられます。

(画像引用:総務省)

この技適マークは日本独自の制度のため、海外製品をそのまま輸入して販売する際には特に注意が必要です。技適マークがない無線機器を販売した場合、電波法違反となるリスクがあるため、十分気をつけましょう。

技適マークの対象商品

技適マークが必要な商品は、電波を発する無線機能を持つすべての機器です。

例えば、以下のような商品です。

- スマートフォン

- タブレット

- ワイヤレスイヤホン

- ワイヤレススピーカー

- ワイヤレスルーター

- ドローン

- トランシーバー

- 家庭用ワイヤレスゲーム機

- スマートウォッチ

- ベビーモニター

一方で、技適マークが不要なのは、有線のみで動作する機器です。電波を使わない電球、電卓、時計なども技適マークは義務付けられていません。

技適マークの表示場所

技適マークですが、ワイヤレスイヤホンやワイヤレスルーターなどの電子機器の場合、本体や電池カバーの内側に小さく印刷されていることが多いです。

(画像引用:総務省公式X)

スマートフォンの場合は、設定画面の「認証」や「法的情報」から確認できます。

技適マークがない無線機器を使うとどうなる?

技適マークがない無線機器を使ったり売ったりすると、法律で罰せられたり、様々なトラブルが起こる可能性があります。この章では、技適マークがない無線機器を使った場合のリスクについて解説します。

法的なリスク

技適マークなしの無線機器を使用した場合、電波法違反により使用者に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。

技術的・通信上のリスク

技適認証を受けていない機器は、ほかの重要な無線通信に影響を与える可能性があります。例えば、以下のような影響です。

- 警察や消防の無線への影響

- 飛行中の飛行機への影響

- ペースメーカーへの影響

使用者自身にとっても、技適マークがない機器を使用すると、通信速度の低下や接続中断が発生しやすくなることが考えられます。

安全上のリスク

技適認証を受けていない機器は、安全基準を満たしていない可能性が高く、故障や不具合が発生しやすい傾向があります。最悪の場合、健康被害を及ぼすような大事故につながってしまうかもしれません。

万が一事故が起きた場合、技適マークなし機器による損害は保険適用外となる可能性もあります。

販売者はアカウント停止・信頼失墜のリスク

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのECモールで、技適マークなしの無線機器を販売していた場合、アカウント停止のリスクがあります。

実際に、Amazonでは技適マークなしの無線機器の出品は禁止されています。

(参考:Amazonセラーセントラル「電化製品・電子機器」)

また、技適マークがないことを購入者より指摘された場合、企業の信頼性を損なう恐れがあります。また、法的なトラブルに発展するリスクもあるため、事業運営上の問題にもなりかねません。

技適マークを取得するには

技適マークを付けるには、正式な認証手続きを行い、日本の技術基準に適合していることを証明しなければなりません。この章では技適マークの取得方法について解説します。

技術基準適合証明と工事設計認証

技適マークを取得するための認証制度には、「技術基準適合証明」と「工事設計認証」の2種類があります。どちらの方式を選ぶかは、販売する商品の数量や事業規模によって決まります。

技術基準適合証明は、1台ずつの製品に行われる認証方式。少量生産や評価用製品などに有効です。

一方、工事設計認証は、同じ設計の製品を大量生産する場合に使われる方式。一度認証を受けると同じ設計の製品すべてに適用できます。

| 項目 | 技術基準適合証明 | 工事設計認証 |

|---|---|---|

| 対象 | 個々の完成品(機器ごと) | 設計、型式(量産用製品) |

| 証明番号 | 機器ごとに固有の番号 | 設計(型式)ごとに同一番号 |

| 試験方法 | 1台ごとの試験 | 一部商品の抜き取り試験 |

| 書類・申請手続き | 比較的簡単 | 必要書類が多く難易度は高め |

| 生産規模 | 少量生産や評価用向け | 大量生産向け |

| メリット | 台数が少ない場合に低コストで済む | 一括認証で大量生産時に有効 |

技適マークの取得方法

技適マークを取得する方法は、大きく分けて2つあります。自分で認証機関に直接申請するかと、専門の代行業者に依頼するかです。どちらを選ぶかは、予算や時間、専門知識の有無によって異なります。

認証機関に自分で申請する

自分で認証機関に申請する方法だと、費用を比較的安く抑えられます。

代行業者に払う手数料を節約できるため、予算が限られている小規模事業者にとって魅力的な手段です。

一方で、自分で申請するには相当な専門知識と時間が必要となります。書類に不備があると何度も修正が必要になり、結果的に取得までの期間が延びて、費用対効果を得られない可能性があります。

申請代行を利用する

専門業者に技適マーク取得の手続きをすべて任せる方法です。

代行業者を利用するメリットは、専門知識がなくても確実に認証を取得できることです。経験豊富な専門家が書類作成から認証機関との交渉まですべて代行するため、申請者は商品や書類の準備だけに集中できます。

一方で、代行費用がかかるのがデメリットといえるでしょう。確実に取得するためには、実績と専門性のある代行業者の選定が必要となります。

技適マークにまつわる疑問

技適マークがない商品をすでに販売している場合はどうする?

技適マークがない商品をすでに販売してしまった場合は、すぐに販売を停止して適切な対応を取る必要があります。特にECモールでの出品は規約違反となることが多いため、早急に対応しましょう。

具体的な対応手順として、まず該当商品の販売ページをすべて削除します。次に、すでに購入したお客さんに対して事情を説明し、返品・返金の対応を行います。

在庫として残っている商品については、技適認証を取得するか、廃棄処分を検討することが必要です。

技適マークは個人でも取得できる?

技適マークは個人事業主や個人でも取得できます。ただし、個人で申請する場合は取得コストが大きな負担になりがちです。

少量販売の場合は、技適マーク取得済みの類似商品へ切り替えを検討してみるのも良いでしょう。

本物の技適マークか見極める方法はある?

技適マークは取得費用がかかるため、偽物と思われる技適マークが確認される事例もあります。本物の技適マークかどうかは、以下の総務省のホームページで技適番号を確認することで簡単に調査できます。

≫総務省「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」

(画像引用:総務省)

検索結果が出ない場合や、表示された商品情報と実際の商品が明らかに違う場合は、偽物の可能性が高いです。また、技適マーク自体の形状や文字が不鮮明だったり、番号の桁数が間違っていたりする場合も要注意です。

まとめ

今回は、無線機器に必要な技適マークについてご紹介しました。技適マークはその無線機器が安全に使えることを示す重要な証明であり、日本国内で無線機器を販売・使用する際には欠かせません。

とはいえ、販売者にとっては、技適マークは取得費用がかかり、個人で取得するにはハードルが高いのも事実です。見方を変えれば、その分無線機器を扱う事業者は少なく、売上を大きく伸ばすチャンスでもあります。

中国輸入代行の弊社イーウーパスポートでは、日本人を含む担当スタッフが日本の電波法を熟知した中国の検査・認証機関や製品メーカーとの交渉をはじめ、技適マーク取得に関する全てのプロセスを一貫してサポートしております。

また、ゴールド会員の方であれば、技適取得に関する代行費用は基本的に実費のみで対応しておりますので、コスト面でも安心してご利用いただけます。

中国輸入ビジネスをより安全かつ効率的に進めたい方は、ぜひイーウーパスポートのサポートをご活用ください。